Ukraine – every hand at work

- 12. Aug. 2025

- 32 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 13. Aug. 2025

Volunteering, protest, and unyielding solidarity in Kharkiv

Interview with Philippe Bouvard, history teacher from Lyon who weaves nets for the front in Kharkiv.

Read Report & Interview in English

Ukraine – every hand at work

Volunteering, protest, and unyielding solidarity in Kharkiv

Interview with Philippe Bouvard, a history teacher from Lyon who weaves nets for the front in Kharkiv.

For more than three years, the people of Ukraine—especially those living along the frontlines in the east—have been demanded to give everything, day after day. The hardships grow constantly. As Putin’s forces continue their advance in the Donbas and the south of the country, countless people are losing their homes and livelihoods, forced to flee from the Russian occupation, often facing nothing but uncertainty. It is precisely here that a broad alliance of support and solidarity is urgently needed—both within the country and internationally.

The state has cast a wide net of assistance. At the front, the logistics divisions of the Ministry of Defense ensure that soldiers are supplied with everything they need—from provisions to equipment and weapons. In towns and villages, often just a few kilometers from the shelling, the State Emergency Service (DSNS) deploys firefighters, paramedics, and disaster relief personnel—around 40,000 men and women—who extinguish fires, rescue people from rubble, and neutralize dangers. Meanwhile, the Ministry for the Reintegration of Temporarily Occupied Territories ensures that communities near the front have electricity, emergency shelters, and functioning infrastructure. While the frontlines see the organization Patriot Defence, affiliated with the Ministry of Health, training soldiers in tactical medicine, a parallel network grows beyond state structures—driven by volunteers and independent initiatives.

A vivid example of this can be found in Kharkiv, a city subjected to daily Russian airstrikes.

Beneath Shevchenko Park, not far from the Lopan River, sits the Relief Coordination Centre (RCC), a hub where much aid converges and is managed. Here, evacuations from endangered areas are organized, damaged buildings secured, and the urgent needs of internally displaced persons and people in distress assessed. More than 600 local and international NGOs are part of this network—including organizations such as Welthungerhilfe, Nonviolent Peaceforce, ACTED, Intersos, the Ukraine Humanitarian Fund, UK Aid, and UNICEF. They deliver food, medicine, and clothing, repair shelters, and provide basic medical care. Since the RCC began operating, it has helped evacuate well over 50.000 people, provided more than 40.000 tonnes of food and around 5.000 tonnes of hygiene supplies. Through an emergency hotline, those in need can request assistance, while volunteers on site coordinate the operations.

The RCC also hosts the Public Development Centre, which strengthens civil society and supports emerging aid organizations. Its spaces regularly host training sessions—from first aid, tactical medicine, and mine safety to media literacy, fundraising, and psychosocial self-help. In this way, the centre combines urgent relief with long-term capacity building, ensuring that support in Kharkiv is not only swift but sustainable.

Yet, despite the immense efforts—for both frontline units and civilians—the support remains insufficient. The needs are vast, the challenges seemingly bottomless.

This is why civil society assistance is so crucial. Many Kharkiv residents are actively engaged, raising funds through social platforms like Instagram, Telegram, and Facebook—for soldiers, elderly neighbors, the sick, veterans, for food and provisions at the front, for weapons and vehicles, but also for animals (see the blog post on Natalya Grypas), who must not be forgotten. Solidarity grows, as does the tireless commitment to providing whatever aid is still possible. It is impressive to witness how the population holds together in these times.

Through an unassuming door in central Kharkiv, I enter a semi-basement venue. It is just before ten in the morning, and the room is filled with the aromas of various spices and freshly prepared food. At the end of a narrow corridor, lined with Ukrainian flags and symbols of individual military brigades, opens a medium-sized room. I can hardly believe what I see: the floor is surrounded by crates of food and hundreds of small packages. Numerous large pots stand on makeshift tables and shelving—today’s meal is bulgur with meat and vegetables. Since six o’clock in the morning, the kitchen next door in the restaurant has been cooking and preparing—for both the regular service

and, simultaneously, to supply Ukrainian soldiers deployed in and around Kharkiv.

Volunteers on site are carefully weighing ingredients for the frontline rations: spices, dried grains like pearl barley, canned meat, and water. Each ration weighs about 380 grams. The vacuum-sealed packages are then heated, cooled, and flown to the soldiers at the front by drone. “Some roads are impassable. Ground transport would not only be slow but also too dangerous. That’s why it is delivered by air,” explains one of the volunteers.

Men in camouflage enter repeatedly to collect large boxes of hot meals, which are then distributed to units stationed in the city. Around 500 portions are cooked and delivered daily, the head chef tells me. “At the start of the invasion, several thousand meals were prepared each day because fighting took place within the city limits of Kharkiv. Back then, the food reached soldiers within an hour.” Today, however, it would not arrive warm and could spoil along the way.

Everything seems well organized: task distribution is thoughtful, everyone knows their role. Logistics and coordination function smoothly. According to the volunteers, there are still about three other kitchens in the city providing hot meals for the units.

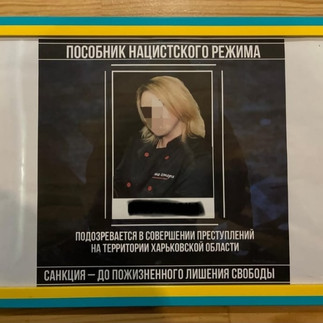

As I leave the venue, my eyes fall on a poster on the wall: it defames the owner and his wife as “criminals of the Nazi regime,” in the style of a bounty notice. Further research revealed that $10,000 has been offered for their capture—or even assassination.

Russian "Wanted" posters. They raise funds, deliver supplies, and cook for soldiers on the frontline. A $10,000 bounty has been placed on them.

This kind of propaganda circulates frequently in Russian-controlled areas, aimed primarily at discrediting civilians—especially Ukrainian activists, aid workers, and journalists. It is disturbing how far the reach of Russian intelligence extends—even to volunteers merely providing Ukrainian soldiers with borscht, okroshka, and halushky. Yet the couple, who regularly organize fundraising for the Ukrainian military (ZSU), remains undeterred. On the contrary, they continue their support with resolve, meeting the threat with a touch of humor—publicly displaying the poster, provocatively framed in blue and yellow, the colors of Ukraine.

Just a few blocks away, an inconspicuous stairwell leads down to several semi-underground rooms, where even in bright sunshine little light penetrates. There, a few days later, I meet a group of young volunteers supporting the Ukrainian forces in a very different way. Since such places are occasionally targets of Russian airstrikes, many aid groups deliberately operate from underground locations, keeping the exact coordinates strictly confidential.

The atmosphere is relaxed, with no sign of discouragement or resignation. In the anteroom, a small table holds a kettle, a few glasses, and a tin of instant coffee—or tea—for brief breaks. Music plays, and everywhere boxes of synthetic camouflage strips are piled up. Between five and ten people sit or stand before nets of varying sizes, carefully weaving in the strips. Camouflage nets of different dimensions are created, serving at the front as concealment for weapons, vehicles, other military equipment, and even personnel, shielding them from Russian attacks.

It’s a constant flow: the door keeps opening, new helpers join in, others head home after hours of focused handiwork. Five times a week, the informally organized, donation-funded group Shcheznyk (Щезник) comes together. The name comes from Slavic mythology and refers to a mischievous household spirit — a figure that embodies both protective and destructive powers. In addition to classic camouflage nets, the volunteers also make so-called kikimoras: poncho-like camouflage covers that hide snipers from enemy drones.

But in these times, it’s not just volunteer work that will determine Ukraine’s future. You can feel how the country — especially the younger generation — is becoming more politically engaged. Civic courage and a sense of responsibility go hand in hand. At a demonstration in the heart of Kharkiv, several hundred people have gathered at Universytet metro station, not far from the sprawling Freedom Square. They are protesting against a bill proposed by President Volodymyr Zelensky that could threaten the independence of the anti-corruption agencies NABU and SAP.

Protesters gather in central Kharkiv to oppose President Volodymyr Zelenskyy’s draft law 12414

In the middle of war, they are sending a clear message: the rule of law is non-negotiable. Among the demonstrators are some of the same young people who spent the day weaving nets to save lives. Now they stand shoulder to shoulder with many others to oppose a law that could shake the very foundations of their democracy. For them, the two belong together: helping where it’s needed most — and making sure that no one quietly undermines the foundations amid the noise of the sirens.

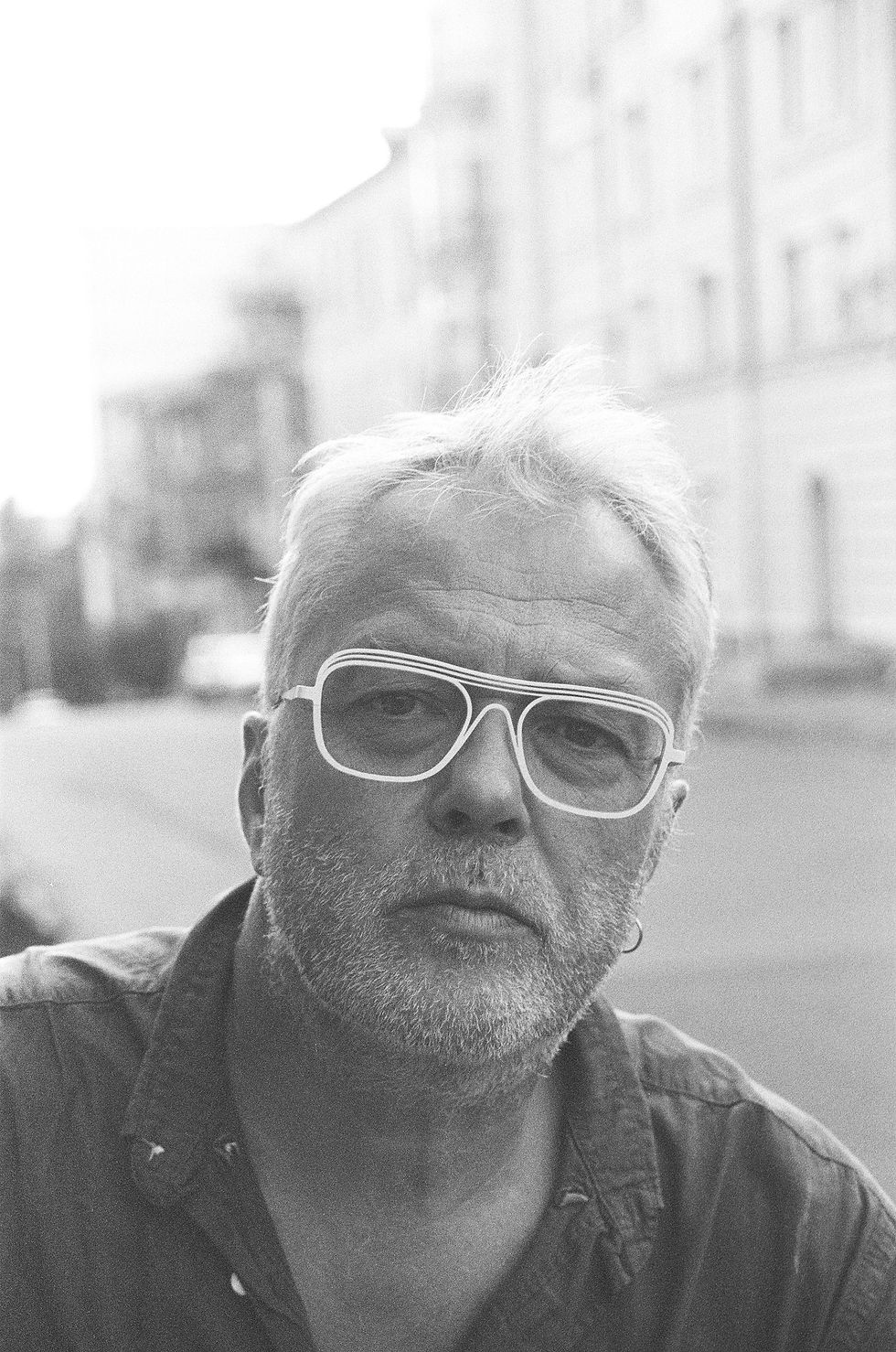

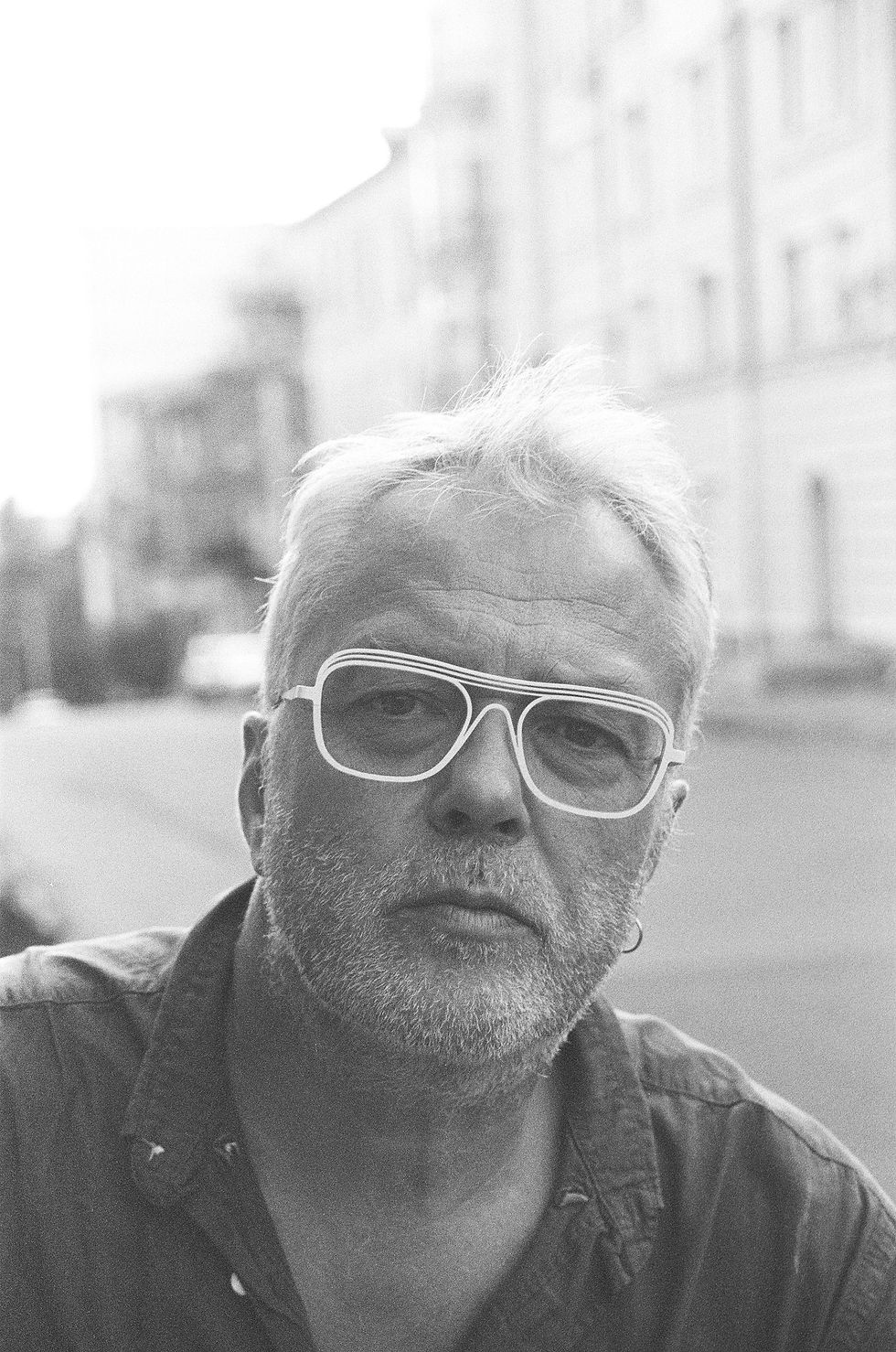

In the crowd of familiar faces from the Shcheznyk workshop, I spot an older one again: Philippe Bouvard, 61, a history teacher from Lyon.

Unlike Kyiv, the country’s east currently sees only a handful of foreigners. Whether volunteers, journalists, or diplomats — the situation on the ground is simply too unsafe. In Kharkiv you might occasionally encounter European NGO workers carrying out their mission in the city. Which makes Philippe Bouvard’s story all the more remarkable. A few days after the demonstration, we met for an interview:

KK: Korbinian Leo Kramer // PB: Philippe Bouvard

KK: Philippe, what brought you to Kharkiv? What motivated you to come to Ukraine?

PB: I'm a history teacher. I tell my students about the German invasion of Poland in 1939, and when I woke up on February 25, 2022, I was simply shocked by the news of Russia’s attack on Ukraine. It felt like history repeating itself—the exact kind of event I describe in my classes. From that moment, I was obsessed. I spent two to three hours a day reading everything about Ukraine. I couldn’t bear to stay in France while this war was unfolding.

During my following summer holidays, I contacted the Ukrainian embassy in France to ask how I could help. They told me I could join the foreign legion, but I was already almost 60 and opposed to violence on political grounds—not religious. I didn’t want to be just a symbolic figure on the battlefield, useful only for one shot and then discarded.

In 2023, I asked again, but the answer was the same. Then I discovered 24united.org—a platform connecting volunteers with NGOs needing help in Ukraine. It organizes contacts for every city in Ukraine, offering various jobs: rebuilding damaged buildings, insulating homes for winter, feeding animals, cooking for soldiers or refugees. So finally I chose Kharkiv because it’s close to the frontline—I wanted to be where I could be most effective.

KK: What made the start of Russia’s full-scale invasion in February 2022 so significant for you?

PB: A direct invasion of one sovereign European country by another hadn’t happened since Hitler’s attack on Poland in 1939. Yes, there were violent conflicts like Stalin’s actions, the Yugoslav wars or Kosovo, but those were largely internal or ethnic in nature, not the open, cross-border assault of one nation’s army on its neighbor. It was something we thought was impossible after World War II. For me, it was a stark reminder of the fragility of peace.

KK: Tell me more about your background and what shaped your decision.

PB: I teach French, history, and geography at a vocational high school. I’m interested in history and geopolitics. I’m also a trade unionist and an internationalist activist. For me, this war was clear-cut: the Russians are the aggressors, the Ukrainians the victims. It was like a Western movie—good versus bad. The choice was obvious: justice, human rights, and international law are on Ukraine’s side.

KK: You mentioned you’re politically left and typically non-violent. How do you reconcile that with supporting weapons in Ukraine?

PB: Yes, I was against NATO and the use of weapons. But in this case, it’s obvious: Ukraine must fight to survive. If they don’t, they die. Putin wants the entire country.

KK: So before the invasion, would you have described yourself as a pacifist?

PB: More or less. I believed in non-violence, but I also understood that if there is a just cause, like defending your country and people, then weapons may be necessary. Pacifism has to confront reality. In Ukraine, if you are pacifist in the face of invasion, you die. You have to fight.

KK: So it’s really about justice and human rights?

PB: Absolutely. It’s about the right to self-determination. If people want to be Ukrainian, to think, speak, and write in Ukrainian, no other country should impose Russian language or culture on them. It’s impossible for me to accept that.

KK: So, tell me a bit about what you’re doing here and why you chose Shcheznyk.

PB: Yes, Shcheznyk was my place to go. I chose this job and come here during my holidays, honestly the work is not too hard. I don’t know much about construction or restoration, and on Shcheznyk, they said it’s easy to learn — one hour of training to be efficient — so I thought it was perfect.

I’m making camouflage nets for the Ukrainian army. They cover weapons, vehicles, tanks, and also dugouts, helping to hide soldiers from Russian drone surveillance and lower the risk of artillery attacks. For me, it’s about doing my part to protect Ukrainian lives by making it harder for the enemy to detect and target them.

KK: So, you decided to support defensive efforts rather than offensive ones?

PB: Yes, volunteers don’t get involved in offensive actions. I’m not technically skilled for that anyway. Here, the work is defensive — making nets, repairing shelters, protecting from aerial attacks. There’s no role for making offensive weapons like drones, at least not for volunteers. If there were offensive roles, it would be okay, but there aren’t.

KK: How did people back home in Lyon react when you told them you would go to Ukraine?

PB: At first, some thought I was crazy. My two sons, 33 and 29, were worried because they hear the news. I’m also an activist in a collective in Lyon made up of trade unions, associations, and political groups supporting Ukraine. For them, it was like, “Wow, I couldn’t do that, good luck, take care.” After I returned safely last year, they saw me as a resource to explain the reality of the war — that Ukraine’s resistance isn’t just at the front but everywhere: in towns, communities, people volunteering to make nets, cook, donate money. It’s a side the French public often doesn’t see.

KK: This is your second time in Ukraine. What was your first impression last year? Has it changed now? How do you see the people here?

PB: The people are the same, and so is the city. I hear the familiar sounds of sirens and alerts. This time it’s quieter — no heavy explosions within the last 10 days. Last year, the shelling was louder and more frequent. I chose to come back because I fell in love with Kharkiv — the city and its people. Despite the war, people here give you energy. Because of the uncertainty of the next hour or day, people form friendships quickly — after just a couple of hours or days working together. I promised myself to return, and I did.

KK: So, this year, did you expect the situation here to be like this before you arrived?

PB: I knew the situation would be difficult. When Trump was elected, it was like a joke — saying peace would come in 24 hours. Nobody in Ukraine believed that. Even if peace happened immediately, the Ukrainian army would need camouflage nets for years. Historically, Russia signs ceasefires only to break them soon after, in Georgia, Moldova, Chechnya — everywhere. So the conflict here would continue. I expected this and even anticipate returning a third time.

KK: How realistic do you think the European public’s understanding of the situation is, based on media coverage?

PB: It’s very difficult for foreigners to grasp. Life here continues like in any peaceful country — people go to restaurants, cafes, parks are cleaned, the city is kept tidy. When buildings are damaged by shelling, they’re repaired quickly where possible. Many historical buildings are still waiting for restoration because it’s expensive. But overall, life goes on.

I called Kharkiv “the city with wooden windows” during my first trip, because many buildings still have their windows covered with wooden boards after the glass shattered from the blast waves of explosions. But Kharkiv is living with it. I didn’t expect to see such resistance expressed through art everywhere — paintings on walls and doors.

Theatres are running, people try to live normally, even though the war is just 30 kilometers away. The city’s energy and will to live in normalcy amazed me.

KK: From the European media perspective, coverage focuses heavily on missiles, strikes, fires, casualties. People imagine coming to Ukraine is entering a hellscape. Did you expect that before you came?

PB: People often think you’ll die in two hours if you come here. But I knew there are peaceful places, less touched by war. Kharkiv is a hotspot but not the most dangerous. Places like Kupyansk, Pokrowsk or Kherson see horrific attacks, including drone strikes targeting civilians. Compared to that, Kharkiv is safer than people in Germany or France think.

The first time I heard heavy shelling during the day, the noise shook my whole body. I immediately looked around to see how people reacted. Some stopped to locate the strike, others just continued walking calmly. They knew from experience how far the shelling was. I tried to follow their calm example.

KK: That inner acceptance of danger — was that surprising to you?

PB: Yes, but it’s a survival mechanism. People here live with the threat constantly but refuse to let it control their lives. That’s what makes this city and its people so remarkable.

KK: Would you say that people here have gotten used to this kind of situation — living through war times?

PB: Yes, I believe so. People I’ve met told me that at the beginning of the war in 2022, Kharkiv was terrifying — every day, every night. It wasn’t just the missiles or bombs; there were also Russian planes and helicopters constantly overhead. It was very frightening. But after the Ukrainian army pushed back in the Battle of Kharkiv, people effectively got used to the dangers of war. They say you don’t rush to the metro or shelters anymore because when a missile is launched from Belgorod, it takes just two or three minutes to arrive. It’s incredibly fast. There’s a sense of fate about it — if it’s going to happen, it will happen. You have to live normally. You can’t live your life underground. At the beginning, everyone was sleeping in shelters or the metro, but not anymore.

KK: So, you’re not afraid for your own life?

PB: Last year and this year, I’m not afraid at all — neither for the moments when attacks happen nor for the nights. For me, the chance of being hit by a Russian bomb or missile isn’t any higher than being hit by a car in Lyon. I could die anytime driving or just living there. I’m simply not afraid of the missiles here. The reality of the city proves it.

KK: What does all these experiences make to you? Imagine if you had stayed in Lyon, going to work, living your normal life. Now, you’ve chosen to come here, to volunteer. What kind of inner change do you feel?

PB: I know I am exactly where I need to be. More people should come here to help Ukraine and its people. I’m at peace with my decision. I have to be here, there’s nothing else. I don’t know how else to say it. I couldn’t spend my holidays in France, on a beach somewhere — I love Brittany — but I couldn’t be there now. I have time, a month and a half off, and it’s obvious I have to be here.

KK: Has it changed your overall perspective on life?

PB: I already knew life was valuable. The invasion shocked me because it was impossible to imagine something like this happening in Europe again. But I always knew life is important.

KK: Tell me more about the connection between your work and your stay here. How old are your students?

PB: They’re between 14 and 18. So, like i said, I teach contemporary history at a professional school — mainly 19th and 20th centuries, starting with working-class formation, industrialization.

KK: Do you talk to your students about your time here in Ukraine?

PB: Not much. I always wear a blue and yellow bracelet, and sometimes they ask what it means. I tell them it represents freedom and human rights — things we must stand up for. I couldn’t wear the Russian flag— it would be illegal anyway. But the Ukrainian one? Nobody says anything in France.

KK: Does your experience here influence your teaching at all?

PB: When students show interest, I share what I can, but I don’t insist. I do explain about the air raid alerts I get on my phone — how in Ukraine you have to go to basements when the alarms ring.

KK: It makes sense that a history teacher would want to convey these realities to students.

PB: I’m not one to say, “Look, I’m a hero because I went to Ukraine.” I just try to raise awareness about what’s really happening.

KK: So, has it changed how your students view the conflict?

PB: Some do, but many just repeat what they hear in the media. I remember one student, a young Maghreb boy, was pro-Putin at first. I asked him: “So you support the man who killed and tortured Syrians?” And in one second, he said, “Okay, I’m against Putin.” A lot of them don’t think deeply. They just follow mass media. France supports Ukraine, so they want to oppose Putin because that’s what the government says. Some say the opposite just to be different. But when you explain that Putin kills, they change their mind.

KK: What about politicians? Many from Europe have visited Ukraine, but some haven’t. What would you say to those who have yet to come?

PB: I wouldn’t waste my breath on those who side with Putin. If they believe Ukraine started this war, or that NATO is to blame — all nonsense — I’m done talking. I speak only to those who want to understand the situation better. Some far-right and far-left people in Europe support Putin, but I would never vote for them.

KK: Besides coming here, how do you support Ukraine from faraway France? Are you involved in demonstrations or organizing events?

PB: We organize conferences, especially in autumn and winter, through a group called Collective 69, named after the Rhône department where Lyon is located. We don’t support Ukraine as a country just because we’re leftists. But I support Ukraine unconditionally. I might disagree with some of president Zelensky’s policies, but I’m totally with the people and their nation.

KK: What does Collective 69 do exactly?

PB: We inform people, distribute leaflets, organize demonstrations, run a website, host cinema events and photo exhibitions about Ukraine. We’re a small group, but we keep members updated and mobilize activists.

KK: If you were a Ukrainian man instead of a Frenchman, would you go to the front line?

PB: Yes. I see soldiers’ graves in the cemeteries, many older than me. It’s hard to say you’re too old to fight when younger people are sacrificing their lives. In 2022, people lined up at recruiting centers, police stations, town halls to ask for weapons to defend their cities. I would have done the same — at least joined the National Guard. I can’t say for certain, but I believe so. I don’t do it because my children are French. But if they were Ukrainian, they’d understand.

KK: What do you believe needs to happen for Ukraine to move forward?

PB: Ukraine must regain the territories occupied by Russia — Crimea, Donetsk, Luhansk, Donbass, Zaporizhia, Kherson. These regions have to return to Ukraine. It’s a matter of justice. That’s what the people here hold on to.

KK: What is your impression, are people in Kharkiv hopeful, or are they more depressed?

PB: They’re not depressed. Maybe exhausted, but not demoralized. They know if they don’t fight, they’ll die.

KK: And that energy — does it inspire you?

PB: Absolutely. We Europeans must do more to support Ukraine. One day, we’ll be bathing in Crimea again — in Sevastopol, Yalta. It’s not a dream; it’s a realistic future. It will happen.

Der Bericht inklusive Interview auf Deutsch

Ukraine - ein Land, das alle Kräfte mobilisiert

Freiwilligenarbeit, Protest und unerschütterliche Solidarität in Charkiw

Interview mit Philippe Bouvard, Geschichtslehrer aus Lyon, der in Charkiw Netze für die Front flechtet.

Seit mehr als drei Jahren wird der Bevölkerung in der Ukraine, besonders im Osten des Landes entlang der Front, Tag für Tag alles abverlangt. Die Nöte wachsen. Während Putins Streitkräfte im Donbass sowie im Süden des Landes immer weiter vorrücken, verlieren viele ihr Zuhause, ihre Lebensgrundlage, müssen vor der russischen Besatzungsmacht fliehen und stehen oft vor dem Nichts. Gerade hier braucht es ein breites Bündnis der Unterstützung und Solidarität – im eigenen Land ebenso wie international.

Von staatlicher Seite ist das Netz weit gespannt. An der Front sichern die Logistikabteilungen des Verteidigungsministeriums die Versorgung der Soldaten mit allem Notwendigen – von Verpflegung über Ausrüstung bis hin zu Waffen. In den Städten und Dörfern, oft nur wenige Kilometer vom Beschuss entfernt, rücken die Kräfte des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen (DSNS) aus: Feuerwehrleute, Sanitäter, Katastrophenschützer – rund 40.000 Männer und Frauen, die Brände löschen, Menschen aus Trümmern ziehen und Gefahren bannen. Das Ministerium für Reintegration der vorübergehend besetzten Gebiete sorgt derweil dafür, dass Gemeinden nahe der Front Strom erhalten, Notunterkünfte aufbauen und beschädigte Infrastruktur wieder in Gang setzen können. Und während an der Front die mit dem Gesundheitsministerium verbundene Organisation Patriot Defence Soldaten in taktischer Medizin schult, wächst jenseits der staatlichen Strukturen ein zweites Netz heran – getragen von Freiwilligen und unabhängigen Initiativen.

Ein eindrückliches Beispiel dafür findet sich in Charkiw, einer Stadt, die tagtäglich von russischen Luftangriffen betroffen ist. Unterhalb des Shevshenko Parks, unweit des Flusses Lopan, befindet sich das Relief Coordination Centre (RCC), ein Ort, an dem viel Hilfe zusammenläuft und gesteuert wird. Hier werden Evakuierungen aus gefährdeten Gebieten organisiert, beschädigte Gebäude gesichert und die dringendsten Bedürfnisse von Binnenvertriebenen und Menschen in Not ermittelt. Mehr als 600 lokale und internationale NGOs sind in das Netzwerk eingebunden – darunter Organisationen wie die Welthungerhilfe, Nonviolent Peaceforce, ACTED, Intersos, der Ukraine Humanitarian Fund, UK Aid und UNICEF. Sie liefern Lebensmittel, Medikamente und Kleidung, reparieren Unterkünfte und leisten medizinische Erstversorgung. Seit seiner Gründung hat das RCC die Evakuierung von weit über 50.000 Menschen unterstützt, mehr als 40.000 Tonnen Lebensmittel bereitgestellt und rund 5.000 Tonnen Hygienematerial zur Verfügung gestellt.Über eine Notfallhotline können Betroffene Rettung anfordern, während vor Ort die Einsätze der Freiwilligen gebündelt werden.

Zum RCC gehört auch das Public Development Centre, das die Zivilgesellschaft stärkt und neue Hilfsorganisationen unterstützt. In seinen Räumen finden regelmäßig Schulungen statt – von Erster Hilfe, taktischer Medizin und Minensicherheit bis hin zu Medienkompetenz, Fundraising oder psychosozialer Selbsthilfe. So verbindet das Zentrum akute Nothilfe mit langfristigem Kapazitätsaufbau und sorgt dafür, dass Unterstützung in Charkiw nicht nur schnell, sondern auch nachhaltig wirkt.

Doch so viel auch geleistet wird – für die Einheiten an der Front wie für die Zivilbevölkerung – es bleibt immer unzureichend. Der Bedarf ist unermesslich, die Herausforderungen gleichen einem Fass ohne Boden.

Gerade deshalb ist die Hilfe aus der Zivilgesellschaft umso wichtiger. Viele Menschen aus Kharkiv engagieren sich aktiv, sammeln über soziale Plattformen wie Instagram, Telegram oder Facebook Spenden – für Soldaten, ältere Mitbewohner, kranke Menschen, Veteranen, für Lebensmittel und Verpflegung an der Front, für Waffen, Fahrzeuge, aber auch für die Tiere (siehe Blogbeitrag über Natalya Grypas), die nicht vergessen werden dürfen.

Die Solidarität wächst, ebenso wie der unermüdliche Einsatz für jede Unterstützung, die noch möglich ist. Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Bevölkerung in diesen Zeiten zusammenhält.

Durch eine unscheinbare Tür im Zentrum Charkiws betrete ich ein im Souterrain gelegenes Lokal. Es ist halb 10 Uhr vormittags, der Raum ist erfüllt vom Duft verschiedener Gewürze und frisch zubereitetem Essen. Am Ende eines schmalen Flurs, der von ukrainischen Flaggen und Symbolen einzelner Brigaden der Streitkräfte umsäumt ist, öffnet sich ein mittelgroßer Raum. Ich kann kaum glauben, was ich sehe: Der Boden ist umstellt von Kisten mit Lebensmitteln und hunderten kleinen Beuteln. Zahlreiche große Kochtöpfe stehen auf provisorisch errichteten Ablagen und Tischen – heute gibt es Bulgur mit Fleisch und Gemüse. Seit 6 Uhr morgens wird hier nebenan in der Küche des Restaurants gekocht und vorbereitet – sowohl für den regulären Betrieb als auch parallel für die Versorgung der ukrainischen Soldaten, die in und um Charkiw im Einsatz sind.

Die Freiwilligen vor Ort wiegen gerade die Zutaten für die Frontpäckchen genau ab: Gewürze, getrocknete Bestandteile wie Graupen, Konservenfleisch und Wasser. Jede dieser Rationen fasst etwa 380 Gramm. Anschließend werden die vakuumierten Beutel erhitzt, bevor sie abkühlen und mit Drohnen zu den Soldaten an die Front geflogen werden. „Die Straßen sind teilweise unpassierbar. Ein Transport auf dem Landweg wäre daher nicht nur zeitlich kaum zu bewältigen, sondern auch zu gefährlich. Deshalb die Lieferung per Flugpost“, erklärt einer der Helfer.

Immer wieder kommen Männer in Camouflage-Kleidung herein, die große Boxen mit dem warmen Essen entgegennehmen. Diese werden dann an die Einheiten verteilt, die sich gerade in der Stadt aufhalten. Rund 500 Portionen werden täglich gekocht und ausgegeben, erzählt mir der verantwortliche Koch. „Früher, zu Beginn der Invasion, waren es mehrere tausend pro Tag, weil der Kampf noch innerhalb der Stadtgrenzen Charkiws stattfand. Das Essen erreichte die Soldaten damals innerhalb einer Stunde.“ Heute hingegen würde es nicht mehr warm ankommen, es könnte unterwegs sauer werden.

Alles scheint gut organisiert: Die Verteilung der Aufgaben wirkt durchdacht, jeder weiß, was zu tun ist. Logistik und Koordination funktionieren reibungslos. Laut den Helfern vor Ort gibt es in der Stadt noch etwa drei weitere Küchen, die warme Mahlzeiten für die Einheiten zubereiten und ausgeben.

Als ich das Lokal verlasse, fällt mein Blick auf ein Poster an der Wand: Darauf werden der Besitzer und seine Frau als „Verbrecher des Nazi-Regimes“ auf einer Art Kopfgeldplakat diffamiert. Weitere Recherchen ergaben, dass für ihre Ergreifung oder gar Ermordung jeweils 10.000 US-Dollar ausgesetzt sind. Diese Art von Propaganda kursiert häufig in russisch kontrollierten Gebieten und dient vor allem dazu, Zivilpersonen – besonders ukrainische Aktivisten, Helfer und Journalisten – zu diskreditieren.

Russische Steckbriefe. Das Ehepaar sammelt Spenden, liefert Hilfsgüter und kocht für Soldaten an der Front. Auf sie wurde ein Kopfgeld von 10.000 Dollar ausgesetzt.

Verstörend, wie weit die Arme des russischen Geheimdienstes reichen – bis hin zu Freiwilligen, die ukrainische Soldaten lediglich mit Borschtsch, Okroschka und Haluschky versorgen. Doch einschüchtern lässt sich das Paar, das regelmäßig Spendensammlungen für die ukrainischen Militärverbände (ZSU) organisiert, nicht. Im Gegenteil: Sie setzen ihre Unterstützung unbeirrt fort und begegnen der Drohung mit einer Prise Humor – indem sie den Steckbrief öffentlich aushängen, provokant umrahmt von den ukrainischen Farben Blau und Gelb.

Nur wenige Straßenblocks entfernt führt ein unauffälliger Treppenabgang hinab in mehrere halbunterirdische Räume, in die selbst bei strahlendem Sonnenschein kaum Licht hinein fällt. Dort treffe ich einige Tage später auf eine Gemeinschaft junger Freiwilliger, die die ukrainischen Streitkräfte auf ganz andere Weise unterstützen. Da solche Orte immer wieder Ziel russischer Luftschläge sein können, halten sich viele Hilfsgruppen bewusst in tiefgelegenen Lokalitäten auf und bewahren den genauen Standort streng unter Verschluss.

Die Stimmung ist recht gelöst, keine Spur von Entmutigung oder gar Resignation. Im Vorraum steht ein kleiner Tisch mit Wasserkocher, ein paar Gläsern und einer Dose Pulverkaffee – wahlweise auch Tee – für kurze Pausen zwischendurch. Es läuft Musik, überall stapeln sich Kisten mit synthetischen Camouflage-Bändern. Zwischen fünf und zehn Personen sitzen oder stehen vor unterschiedlich großen, mit seitlichen Stangen gespannten Fischernetzen und flechten die Vlies-Bänder behutsam ein. So entstehen Tarnnetze unterschiedlicher Größe, die an der Front als Sichtschutz für Waffen, Fahrzeuge sowie sonstige militärische Ausrüstung und selbst für die eigenen Soldaten dienen und sie somit vor russischen Angriffen schützen können.

Es ist ein ständiges Kommen und Gehen: Immer wieder öffnet sich die Tür, neue Helfer stoßen dazu, andere machen sich nach Stunden konzentrierter Handarbeit wieder auf den Weg nach Hause. Fünfmal pro Woche trifft sich die informell organisierte, spendenfinanzierte Gruppe Shcheznyk (Щезник). Der Name entstammt der slawischen Mythologie und bezeichnet einen teuflischen Hausgeist – eine Figur, die gleichermaßen für Schutz- und Zerstörungskräfte steht. Neben klassischen Tarnnetzen stellen die Helfer:innen auch sogenannte Kikimora her: ponchoartige Tarnüberwürfe, die Scharfschützen vor feindlichen Drohnen verbergen.

Doch in diesen Zeiten ist es nicht allein die Freiwilligenarbeit, die für die Zukunft der Ukraine entscheidend ist. Man spürt, wie sich das Land – besonders die junge Generation – politisiert. Zivilcourage und Bürgersinn gehen bei ihnen Hand in Hand. Auf einer Demonstration im Herzen Charkiws haben sich mehrere Hundert Menschen an der Metrostation Universytet, unweit des weitläufigen Platzes der Freiheit, versammelt. Sie protestieren gegen ein Gesetzesvorhaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj, das die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden NABU und SAP gefährden könnte.

Demonstranten versammeln sich im Zentrum von Charkiw, um gegen den Gesetzesentwurf 12414 von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu protestieren.

Inmitten des Krieges setzen sie ein Zeichen: Rechtsstaatlichkeit bleibt für sie unverhandelbar. Unter den Demonstrierenden sind auch jene jungen Leute, die tagsüber Netze geflochten haben, um Leben zu retten. Jetzt stehen sie Schulter an Schulter mit vielen anderen, um ein Gesetz zu verhindern, das die Grundfesten ihrer Demokratie ins Wanken bringen würde. Für sie gehört beides zusammen: helfen, wo es brennt – und zugleich darauf achten, dass niemand im Lärm der Sirenen heimlich das Fundament untergräbt.

Unter den vertrauten Gesichtern aus dem Shcheznyk-Quartier entdecke ich auch ein älteres wieder. Das von Philippe Bouvard, 61, Geschichtslehrer aus Lyon.

Anders als in Kiew trifft man im Osten des Landes derzeit nur wenige Menschen aus dem Ausland. Ob Volunteers, Journalisten oder Diplomaten – die Lage vor Ort ist schlicht zu unsicher. In Charkiw begegnet man gelegentlich einzelnen europäischen NGO-Mitarbeitern, die in der Stadt tätig sind. Umso bemerkenswerter ist deshalb die Geschichte von Philippe Bouvard.

Ein paar Tage nach der Demonstration haben wir uns für ein Interview getroffen:

KK: Korbinian Leo Kramer // PB: Philippe Bouvard

KK: Philippe, was hat Dich nach Charkiw gebracht? Was hat Dich motiviert, in die Ukraine zu kommen?

PB: Ich bin Geschichtslehrer. Ich erzähle all meinen Schülern vom deutschen Überfall auf Polen 1939, und als ich am 25. Februar 2022 aufwachte und von Russlands Angriff auf die Ukraine hörte, war ich schlicht schockiert. Es fühlte sich an wie eine Wiederholung der Geschichte – genau das, was ich in meinen Klassen beschreibe. Von diesem Moment an war ich besessen. Ich habe zwei bis drei Stunden täglich damit verbracht, alles über die Ukraine zu lesen. Ich konnte es nicht ertragen, in Frankreich zu bleiben, während dieser Krieg tobte.

In den darauffolgenden Sommerferien kontaktierte ich die ukrainische Botschaft in Frankreich, um zu fragen, wie ich helfen könnte. Man schlug mir vor, der Fremdenlegion beizutreten, aber ich war bereits fast 60 und aus politischen, nicht religiösen Gründen gewaltfrei eingestellt. Ich wollte nicht nur eine symbolische Figur sein, die für einen einzigen Schuss benutzt und dann fallen gelassen wird.

2023 fragte ich erneut – die Antwort war dieselbe. Dann stieß ich auf 24united.org, eine Plattform, die Freiwillige mit NGOs in der Ukraine verbindet. Sie organisiert Kontakte für jede Stadt und bietet unterschiedliche Aufgaben: beschädigte Gebäude wiederaufbauen, Häuser für den Winter isolieren, Tiere versorgen, für Soldaten oder Geflüchtete kochen. Schließlich fiel meine Wahl auf Charkiw – nahe der Front, wo ich am effektivsten helfen konnte.

KK: Was hat für Dich den Beginn der großangelegten russischen Invasion im Februar 2022 so bedeutsam gemacht?

PB: Ein direkter Überfall eines souveränen europäischen Landes auf ein anderes hatte es seit Hitlers Angriff auf Polen 1939 nicht mehr gegeben. Ja, es gab gewalttätige Konflikte – Stalins Expansionspolitik, die Jugoslawienkriege, der Kosovo-Konflikt – aber die waren weitgehend intern oder ethnisch motiviert, nicht die offene, grenzüberschreitende Invasion eines Nachbarlandes. Es war etwas, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg für unmöglich gehalten hatten. Für mich war es eine drastische Erinnerung daran, wie fragil Frieden ist.

KK: Erzähl mir ein bisschen über Deinen Hintergrund und was Deine Entscheidung geprägt hat.

PB: Ich unterrichte Französisch, Geschichte und Geografie an einer Berufsschule. Geschichte und Geopolitik interessieren mich sehr. Ich bin außerdem Gewerkschafter und setze mich als Aktivist für internationale Solidarität ein. Für mich war dieser Krieg eindeutig: Die Russen sind die Aggressoren, die Ukrainer die Opfer. Es fühlte sich wie ein Western an – Gut gegen Böse. Die Wahl war klar: Gerechtigkeit, Menschenrechte und Völkerrecht stehen auf Seiten der Ukraine.

KK: Du hast erwähnt, dass Du politisch links stehst und den Einsatz von Gewalt eigentlich ablehnst. Wie bringst Du das mit der Unterstützung von Waffen in der Ukraine in Einklang?

PB: Ja, ich war gegen die NATO und den Einsatz von Waffen. Aber in diesem Fall ist es offensichtlich: Die Ukraine muss kämpfen, um zu überleben. Wenn sie das nicht tut, verlieren sie alles. Putin will das ganze Land.

KK: Würdest Du Dich vor der Invasion als Pazifist beschrieben haben?

PB: Mehr oder weniger. Ich glaubte an Gewaltlosigkeit, aber ich verstand auch, dass bei einem berechtigten Anliegen – wie der Verteidigung des eigenen Landes und der eigenen Leute – Waffen notwendig sein können. Pazifismus muss sich der Realität stellen. In der Ukraine kann Pazifismus angesichts einer Invasion tödlich enden. Es bleibt nicht anderes übrig als zu kämpfen.

KK: Es geht also vor allem um Gerechtigkeit und Menschenrechte?

PB: Absolut. Es geht um das Recht auf Selbstbestimmung. Wenn die Menschen Ukrainer sein wollen, in ukrainischer Sprache denken, sprechen und schreiben wollen, darf kein anderes Land ihnen russische Sprache oder Kultur aufzwingen. Das kann ich nicht akzeptieren.

KK: Was machst Du konkret hier und warum hast Du Dich gerade für Shcheznyk entschieden?

PB: Shcheznyk war der richtige Ort für mich. Ich bin hier während meiner Sommerferien, die Arbeit ist ehrlich gesagt nicht zu schwer. Ich kenne mich nicht besonders gut mit Bau oder Restaurierung aus, und bei Shcheznyk hieß es: eine Stunde Training, und man ist effizient. Perfekt für mich.

Also fertige ich Tarnnetze für die ukrainische Armee an. Sie bedecken Waffen, Fahrzeuge, Panzer und Unterstände, helfen Soldaten, sich vor russischen Drohnen zu verstecken und das Risiko von Artillerieangriffen zu reduzieren. Für mich geht es darum, meinen Beitrag zu leisten, um ukrainische Leben zu schützen, indem es dem Feind schwerer gemacht wird, die Streitkräfte zu orten.

KK: Du unterstützt also defensive Maßnahmen statt offensive?

PB: Ja, Freiwillige sind nicht in offensive Aktionen eingebunden. Technisch bin ich dafür ohnehin nicht geeignet. Die Arbeit hier ist defensiv – Netze herstellen, Unterstände reparieren, Schutz vor Luftangriffen. Offensive Waffen wie Drohnen herzustellen, ist für Freiwillige nicht vorgesehen. Gäbe es solche Möglichkeiten, wäre das in Ordnung, aber derzeit ist das nicht der Fall.

KK: Wie reagierten die Menschen zu Hause in Lyon, als Du sagtest, dass Du in die Ukraine gehst?

PB: Zuerst hielten mich einige für verrückt. Meine beiden Söhne, 33 und 29, machten sich Sorgen. Ich bin auch Aktivist in einem Kollektiv in Lyon, das Gewerkschaften, Vereine und politische Gruppen für die Ukraine vereint. Für sie war es eher: „Wow, ich könnte das nicht, viel Glück, pass auf dich auf.“ Nach meiner sicheren Rückkehr im letzten Jahr betrachteten sie mich als jemanden, der die Realität des Krieges besser erklären kann – dass der Widerstand in der Ukraine nicht nur an der Front stattfindet, sondern überall: in Städten, Gemeinden, bei Menschen, die Netze herstellen, kochen oder spenden. Ein Aspekt, den die französische Bevölkerung oft nicht sieht.

KK: Das ist Dein zweiter Aufenthalt in der Ukraine. Wie war Dein erster Eindruck? Hat sich etwas verändert?

PB: Die Menschen sind dieselben, und die Stadt auch. Die Sirenen und Alarmtöne sind mir nicht fremd. Diesmal ist es ruhiger – in den letzten zehn Tagen gab es keine schweren Explosionen. Letztes Jahr war der Beschuss lauter und häufiger. Ich bin zurückgekehrt, weil ich mich in Charkiw verliebt habe – in die Stadt und ihre Menschen. Trotz des Krieges tragen sie diese Energie in sich. Die ständige Ungewissheit lässt Freundschaften schnell entstehen – oft schon nach wenigen Stunden oder Tagen gemeinsamer Arbeit. Ich habe mir versprochen zurückzukehren – und ich habe es getan.

KK: Bist du vor deiner Ankunft in diesem Sommer davon ausgegangen, dass sich die Lage hier nicht verändert haben würde?

PB: Ich wusste, dass die Lage angespannt sein würde. Als Trump gewählt wurde, klang das fast wie ein Witz: Frieden würde angeblich innerhalb von 24 Stunden einkehren. Niemand in der Ukraine hatte daran geglaubt. Selbst wenn es sofort Frieden gegeben hätte, hätte die ukrainische Armee noch jahrelang Tarnnetze gebraucht. Historisch betrachtet bricht Russland Waffenstillstände oft kurz nach Unterzeichnung – in Georgien, Moldawien, Tschetschenien. Auch dann würde der Konflikt hier weitergehen. Ich rechne auch damit, ein weiteres Mal hierher zurückzukehren.

KK: Wie realistisch ist deiner Einschätzung nach das Bild, das die europäische Öffentlichkeit von der Situation in der Ostukraine hat, basierend auf der Medienberichterstattung?

PB: Es ist für Außenstehende sehr schwer zu greifen. Das Leben in Charkiw geht weiter wie in jedem friedlichen Land – die Menschen gehen in Restaurants, Cafés, Parks werden gepflegt, das Stadtbild wirkt aufgeräumt und sauber. Beschädigte Gebäude werden schnell repariert, historische Gebäude warten oft noch auf Restaurierung.

Aber das Leben geht weiter. Ich nannte Charkiw während meines ersten Besuchs „die Stadt mit den Holzfenstern“, weil viele Häuser noch Bretter vor den zerborstenen Fenstern haben. Aber Charkiw lebt damit. Ich hätte nicht erwartet, dass sich der Widerstand so deutlich in der Kunst zeigt – auf Wänden und Türen ist er überall zu sehen. Theatervorstellungen finden statt, Menschen versuchen normal zu leben, obwohl der Krieg nur 30 Kilometer entfernt ist. Die Energie der Stadt hat mich erstaunt.

KK: Europäische Medien zeigen fast ausschließlich Raketen, Brände, Opfer – viele stellen sich die Ukraine als Höllenlandschaft vor. Hattest Du das erwartet?

PB: Ja, es könnte einem so vorkommen, als würde man in zwei Stunden sterben, sobald man hierherkommt. Aber ich wusste, dass es friedliche Orte gibt, die weniger vom Krieg berührt sind. Charkiw ist ein Hotspot, aber nicht das gefährlichste Gebiet. Städte wie Kupjansk, Pokrowsk oder Cherson erleben schlimme Angriffe, auch auf Zivilisten. Im Vergleich dazu ist Charkiw sicherer, als viele in Deutschland oder Frankreich denken.

Als ich das erste Mal heftigen Beschuss hörte, bebte mein ganzer Körper. Ich beobachtete, wie die Menschen reagierten. Einige hielten inne, um den Einschlag zu lokalisieren, andere gingen ruhig weiter. Aus Erfahrung wissen sie, wie weit der Beschuss entfernt ist. Ich versuchte, diesem ruhigen Beispiel zu folgen.

KK: Diese innere Akzeptanz der Gefahr – war das überraschend für Dich?

PB: Ja, aber es ist ein Überlebensmechanismus. Die Menschen leben ständig mit der Bedrohung, lassen sich davon aber nicht beherrschen. Das macht diese Stadt und ihre Menschen so bemerkenswert.

KK: Würdest du sagen, dass sich die Menschen hier an diese Situation — das Leben im Krieg — gewöhnt haben?

PB: Ja, ich glaube schon. Die Menschen, die ich getroffen habe, erzählen, dass Charkiw zu Beginn des Krieges 2022 furchteinflößend war — Tag für Tag, Nacht für Nacht. Es waren nicht nur die Raketen und Bomben; auch russische Flugzeuge und Hubschrauber kreisten ständig über der Stadt. Das war sehr beängstigend. Aber nachdem die ukrainische Armee im Kampf um Charkiw zurückgeschlagen hatte, haben sich die Menschen praktisch an die Gefahr gewöhnt. Sie sagen, man rennt nicht mehr panisch zur Metro oder in Schutzräume, weil eine Rakete aus Belgorod die Stadt in zwei, drei Minuten erreicht hat. Es geht unglaublich schnell. Man vertraut dem Schicksal — wenn es passiert, dann passiert es. Man muss normal leben. Man kann sein Leben nicht nur unterirdisch verbringen. Am Anfang haben alle in Schutzräumen oder gar in den Metrostationen geschlafen, heute ist das nicht mehr so.

KK: Also hast du keine Angst um dein eigenes Leben?

PB: Ich habe keine Angst – weder tagsüber noch nachts. Die Wahrscheinlichkeit, von einer russischen Bombe oder Rakete getroffen zu werden, ist für mich nicht höher, als bei einem Autounfall in Lyon zu sterben. Ich habe schlicht keine Angst vor den Raketen hier. Die Realität der Stadt bestätigt das.

KK: Stell dir vor, du wärst in Lyon geblieben, hättest dein gewohntes Leben einfach weitergeführt. Jetzt bist du freiwillig hier. Was hat diese Erfahrung mit deinem Inneren gemacht?

PB: Ich weiß, dass ich genau dort bin, wo ich sein muss. Mehr Freiwillige sollten hierher kommen, um der Ukraine und ihren Menschen zu helfen. Ich bin im Reinen mit meiner Entscheidung. Ich muss hier sein, für mich gibt es derzeit keinen anderen Weg. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Ich könnte meinen Urlaub in Frankreich verbringen, irgendwo am Strand — ich liebe die Bretagne — aber ich könnte jetzt nicht dort sein. Ich habe eineinhalb Monate frei, und es ist offensichtlich, dass ich hier sein möchte.

KK: Hat sich dadurch deine Sicht auf das Leben insgesamt verändert?

PB: Die Invasion hat mich schockiert, weil es unmöglich schien, so etwas in Europa noch einmal zu erleben. Aber ich habe immer gewusst, dass das Leben wertvoll ist.

KK: Erzähl mir mehr über den Zusammenhang zwischen deiner Arbeit und deinem Aufenthalt hier. Wie alt sind deine Schüler?

PB: Sie sind zwischen 14 und 18. Wie gesagt, ich unterrichte Zeitgeschichte an einer Berufsschule — hauptsächlich das 19. und 20. Jahrhundert, angefangen bei der Entstehung der Arbeiterklasse und der Industrialisierung.

KK: Sprichst du mit deinen Schülern über deine Zeit hier in der Ukraine?

PB: Nicht viel. Ich trage immer ein blau-gelbes Armband, und manchmal fragen sie, was das bedeutet. Ich erkläre ihnen, dass es für Freiheit und Menschenrechte steht — für Dinge, für die wir eintreten müssen. Die russische Flagge könnte ich nicht tragen — das wäre ohnehin illegal. Aber die ukrainische? In Frankreich sagt niemand etwas dazu.

KK: Inwieweit beeinflusst deine Erfahrung hier deinen Unterricht?

PB: Wenn die Schüler Interesse zeigen, teile ich, was ich kann, aber ich bestehe nicht darauf. Ich erkläre ihnen auch die Luftalarmmeldungen auf meinem Handy – wie man in der Ukraine in Kellern Schutz sucht, wenn die Sirenen heulen.

KK: Verständlich, dass ein Geschichtslehrer diese Realitäten an seine Schüler weitergeben möchte.

PB: Ich bin nicht der Typ, der sagt: „Schau mal, ich bin ein Held, weil ich in die Ukraine gegangen bin.“ Ich versuche nur, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was wirklich passiert.

KK: Hat sich dadurch die Sicht deiner Schüler auf den Konflikt verändert?

PB: Bei manchen schon, aber viele wiederholen nur das, was sie in den Medien hören. Ich erinnere mich an einen Schüler, der aus dem Maghreb-Raum stammte und anfangs pro-Putin war. Ich fragte ihn: „Unterstützt du den Mann, der Syrer getötet und gefoltert hat?“ Und in einem Moment sagte er: „Okay, ich bin gegen Putin.“ Viele denken nicht tiefgründig. Sie folgen einfach den Massenmedien. Frankreich unterstützt die Ukraine, also wollen sie Putin bekämpfen, weil das die Regierung sagt. Manche behaupten das Gegenteil, nur um anders zu wirken. Aber wenn man ihnen erklärt, dass Putin tötet, ändern sie ihre Meinung.

KK: Und die Politiker? Viele aus Europa haben die Ukraine besucht, andere nicht. Was würdest du denen sagen, die noch nicht hier waren?

PB: Mit denen, die auf Putins Seite stehen, verschwende ich keine Worte. Wenn sie glauben, die Ukraine habe den Krieg begonnen oder die NATO sei schuld — alles Unsinn — dann ist das Gespräch für mich beendet. Ich spreche nur mit denen, die die Situation besser verstehen wollen. Einige Rechtsextreme und Linksextreme in Europa unterstützen Putin, aber ich würde niemals für sie stimmen.

KK: Wie unterstützt du die Ukraine von Frankreich aus, abgesehen von deinem Aufenthalt hier? Bist du bei Demonstrationen oder Veranstaltungen aktiv?

PB: Über eine Gruppe namens Collective 69, benannt nach dem Département Rhône, in dem Lyon liegt, organisieren wir vor allem im Herbst und Winter Konferenzen. Aufgrund unserer politisch linken Ausrichtung unterstützen wir die Ukraine nicht als Staat, sondern stehen vor allem der Bevölkerung bei. Ich selbst unterstütze das Land bedingungslos. Mit manchen politischen Entscheidungen von Präsident Selenskyj mag ich nicht übereinstimmen, doch ich stehe voll und ganz hinter den Menschen und ihrem Land.

KK: Was genau macht Collective 69?

PB: Wir informieren Menschen, verteilen Flyer, organisieren Demonstrationen, betreiben eine Webseite, veranstalten Kino-Events und Fotoausstellungen über die Ukraine. Wir sind eine kleine Gruppe, aber wir halten Mitglieder auf dem Laufenden und mobilisieren Aktivisten.

KK: Wenn du ein ukrainischer Mann statt ein Franzose wärst, würdest du an die Front gehen?

PB: Ja. Ich sehe Soldatengräber auf den Friedhöfen, viele waren älter als ich. Es ist schwer zu sagen, man sei zu alt zum Kämpfen, wenn jüngere Menschen ihr Leben opfern. 2022 stellten sich Menschen vor Rekrutierungszentren, Polizeistationen, Rathäusern, um Waffen zu erhalten und ihre Städte zu verteidigen. Ich hätte dasselbe getan — zumindest wäre ich der Nationalgarde beigetreten. Ich kann es nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber ich glaube schon. Ich tue es nicht, weil meine Kinder französische Staatsbürger sind. Aber wären sie Ukrainer, würden sie es verstehen.

KK: Was muss deiner Meinung nach passieren, damit die Ukraine vorankommt?

PB: Die Ukraine muss die von Russland besetzten Gebiete zurückerobern — Krim, Donezk, Luhansk, Donbass, Saporischschja, Cherson. Diese Regionen müssen zurück an die Ukraine. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Daran halten die Menschen hier fest.

KK: Wie ist dein Eindruck, sind die Menschen hier hoffnungsvoll oder eher niedergeschlagen?

PB: Sie sind nicht niedergeschlagen. Vielleicht erschöpft, aber nicht demoralisiert. Sie wissen, wenn sie nicht kämpfen, werden sie sterben.

KK: Und diese Energie — inspiriert sie dich?

PB: Absolut. Wir Europäer müssen mehr tun, um die Ukraine zu unterstützen. Eines Tages werden wir wieder in der Krim baden — in Sewastopol, in Jalta. Es ist kein Traum, sondern eine realistische Zukunft. Es wird passieren.